Voix de tête, voix de poitrine et voix mixte : la grande confusion!

Article d'Olivier Régin - Publié en 2020

Introduction

N’importe qui ayant déjà une expérience avec différents profs de chant vous le dira: chacun y va de sa définition de la voix de poitrine et de la voix de tête. Certains faisant une distinction entre cette dernière et le falsetto. La voix mixte, elle, étant au coeur des plus intenses débats sur ce qu’elle est et n’est pas.

Pourquoi? Sans doute du fait d’un amalgame entre science, sensations corporelles, héritage culturel et styles musicaux. Quand s’y ajoute le propre vécu de chacun… c’est un beau bazar.

Comment y voir plus clair et surtout trouver en soi, ces fameuses voix? Voilà ce à quoi je vous propose de répondre.

Table des matières

Larynx, cartilages et plis vocaux

Parce qu’ils se rapportent davantage à une sensation subjective de vibration qu’à un fait objectif de production sonore, ni les termes de voix de tête, voix de poitrine et encore moins celui de voix mixte ne sont utilisés par la communauté médicale et scientifique. Pour un ORL, un phoniatre ou tout autre spécialiste de la voix, il y a à l’origine dans toute production sonore vocale deux modes vibratoires principaux des plis vocaux: le mécanisme I (1) et le mécanisme II (2).Deux autres existent (peut-être) mais ne sont pas l’objet de cet article.

Le reste n’est que cuisine du monde du chant.

Pour comprendre tout ça et y voir plus clair, il est indispensable de se tourner vers l’anatomie et la physiologie de la voix. Malgré une grande complexité, on tâchera de rester le plus simple possible.

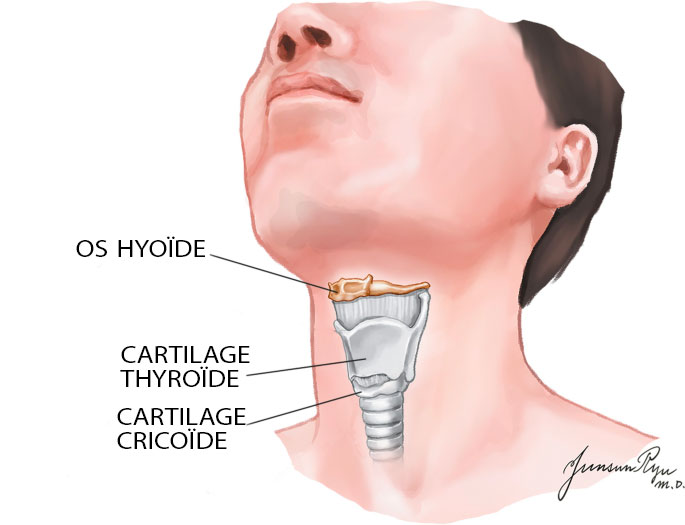

Là où tout se joue: le larynx

Situé à mi-hauteur dans le cou, à la base de langue et suspendu à l’os hyoïde, le larynx est un assemblage de cartilages, de ligaments et de muscles, qui relie la gorge à la trachée.

Ayant un rôle dans la respiration, la phonation, la déglutition ou encore la mise en apnée lors d’efforts musculaires, sa fonction physiologique principale est de protéger les voies respiratoires. La phonation n’est qu’une fonction secondaire.

Là où tout se produit: les plis vocaux

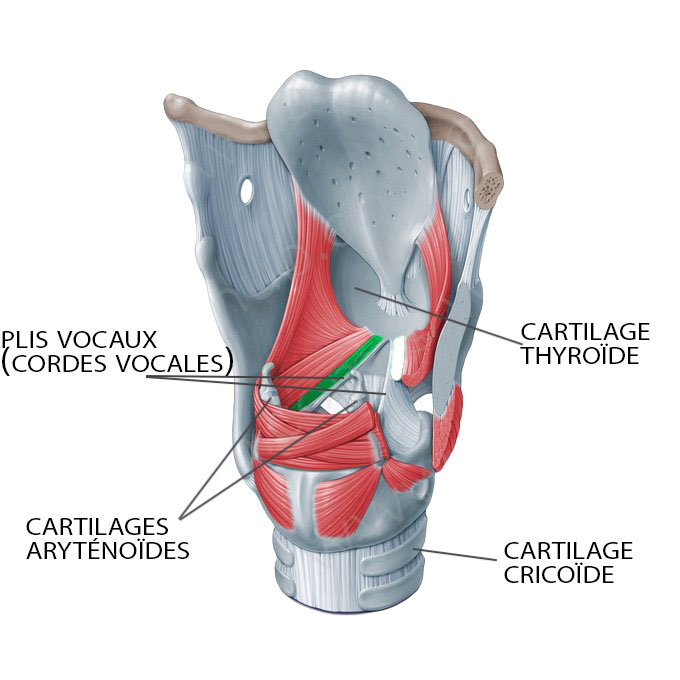

Il y a deux plis vocaux (cordes vocales) dans le larynx, qui s’insèrent à l’avant au cartilage thyroïde, et à l’arrière aux deux cartilages arythénoïdes.

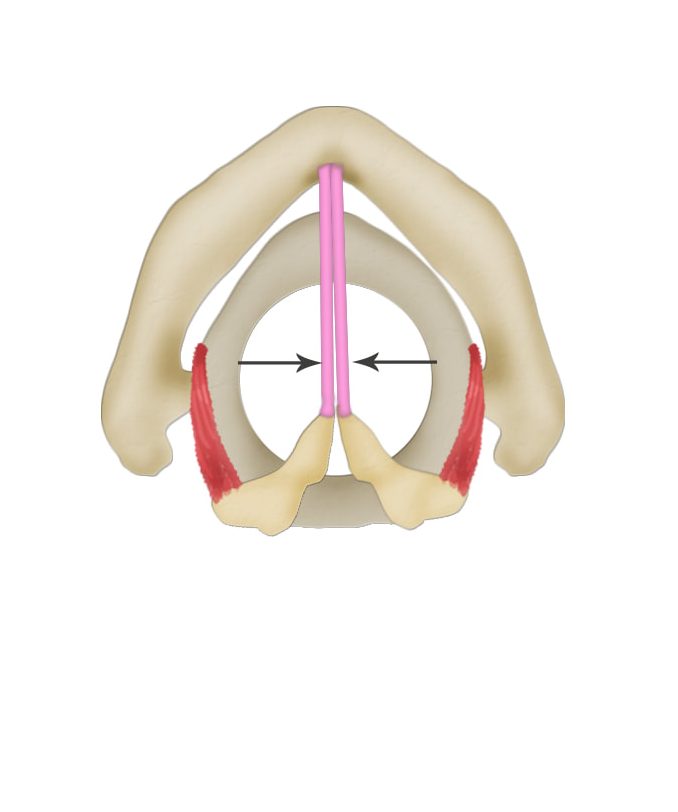

Lorsque nous respirons, notre larynx laisse l’air circuler librement. Nos plis vocaux sont en position ouverte et l’air circule à travers la glotte, c’est à dire l’espace entre les deux plis vocaux.

Lorsque nous produisons un son parlé ou chanté, les cartilages arythénoïdes se rapprochent, accolant de ce fait les plis vocaux l’un contre l’autre. L’air les met en vibration grâce à la pression due à l’action musculaire abdominale et thoracique. Se crée alors un phénomène de transduction où l’air va se transformer en son.

Lorsqu’on observe cette production sonore au ralenti, on remarque des cycles d’ouverture et de fermeture. Lorsque la pression devient trop importante pour les plis vocaux, ils laissent l’air passer, puis s’accolent de nouveau et ainsi de suite. C’est ce qu’on appelle le cycle vibratoire.

Un son est donc la conséquence de vibrations des plis vocaux lors de cycles vibratoires. Plus il y en a par seconde, plus la hauteur du son est importante. Autrement dit, pour produire un son aigu, il y a plus de cycle vibratoire par seconde, et pour un son grave il y en a moins. (Une règle physique et acoustique qui régit n’importe quel instrument de musique.)

Quant au volume, à l’intensité sonore, il est le résultat de l’épaisseur en jeu des plis vocaux. La règle est simple: plus les plis vocaux sont épais, plus le son est plus fort. Plus les plis sont minces, plus le son est doux.

Là où tout se configure: les cartilages

On l’a dit, le larynx est un assemblage de cartilages. Quatre d’entre eux modifient directement la longueur des plis vocaux et donc leur tension et épaisseur. La tension pour leur capacité à vibrer plus ou moins rapidement (donc la hauteur du son) et leur épaisseur pour le volume.

Le cartilage thyroïde peut basculer vers l’avant, ce qui étire, tend les plis vocaux. Comme un élastique épais sur lequel on tire, on imagine bien que ce faisant, l’épaisseur est moins importante. Et on l’a dit, moins d’épaisseur, c’est moins de volume.

Le cartilage thyroïde peut aussi basculer vers l’arrière, rendant les plis vocaux plus court et donc plus épais. Le volume sonore est plus important.

Le cartilage cricoïde peut lui aussi basculer et rendre les plis vocaux plus court et plus épais.

Quant aux deux cartilages arythénoides, dont on a vu le rôle de se rapprocher et s’éloigner pour mettre en adduction les plis vocaux, ils peuvent basculer en arrière, ce qui a là aussi comme effet de rendre les plis vocaux plus longs.

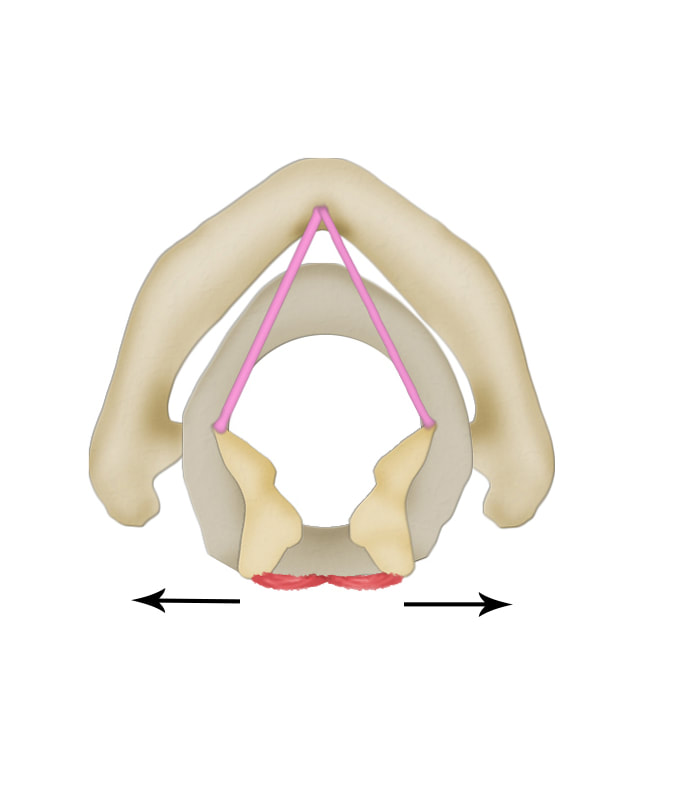

Mais surtout, ils peuvent basculer en arrière et pivoter sur leur axe vers l’intérieur, l’un vers l’autre. Ce faisant, bien que toujours rapprochés, les plis vocaux ne rentrent plus vraiment en contact.

Mécanismes et modes vibratoires des plis vocaux

L'origine du mécanisme II

Cette dernière configuration des arythénoides qui basculent en arrière et pivotent l’un vers l’autre est ici primordial pour le sujet qui nous occupe. Elle est l’origine d’un mode vibratoire différent: le mécanisme II (2).

Il n’y a pas de continuité dans le son lors du passage d’un mécanisme à un autre, dans un sens ou dans l’autre. Ce changement est brusque: il y a comme une cassure, comparable à un changement d’une boite de vitesse de voiture.

Parfois, ce changement ne s’entend pas ou ne se sent pas pour diverses raisons, mais cela ne veut pas dire qu’il n’a pas lieu.

Chez la plupart des individus, femmes ou hommes, ce changement est audible, mais peut-être “caché” comme dans certains styles musicaux. A l’inverse, d’autres styles utilisent cette cassure à des fins esthétiques comme le Yodel ou le Youtse, chants folkloriques des pays alpins germanophones, chez les Pygmées d’Afrique équatoriale et bien d’autres cultures.

Le passage entre le mécanisme I (1) et le mécanisme II(2) opère plusieurs changement, dont un au niveau musculaire des plis vocaux: le muscle au coeur de ceux-ci ne se contracte pas ou peu. De ce fait et de celui de la position des cartilages aythénoides, les plis vocaux ne s’accolent que faiblement ou pas. Et puisque comme nous l’avons vu, le volume sonore étant en grande partie dû à la surface d’accolement des plis vocaux, il en résulte dans ce mécanisme II, d’une absence de volume et d’intensité sonore, voire selon les individus, d’un son pauvre en harmoniques. Le son est relativement aéré ou soufflé et repose en grande partie, pour son rayonnement à l’extérieur, sur l’espace de résonance du conduit vocal.

Il est donc opposé au mécanisme I dans lequel les cartilages arythénoides sont en position plus “neutre” et où le muscle vocal se contracte permettant selon la configuration que lui donnent les autres cartilages, une certaine liberté d’épaisseur et de volume sonore.

Que fais-je? Du mécanisme I ou II?

Il y a une généralité et des cas particuliers. Disons que la plupart des individus, qu’importe leur genre, utilise le mécanisme I pour parler.

Pour chanter, dans des hauteurs de notes relativement confortables, à moins qu’ils aient été entrainés pour faire autrement ou qu’ils aient pris l’habitude ou encore que pour diverses raisons, il leur soit difficile de le faire, c’est aussi le mécanisme I qui est le plus utilisé.

Une richesse de possibilités

Le tableau ne serait pas complet (et complexe) sans dire que les mécanismes I et II sont indépendants des autres configurations et bascules des cartilages. En effet, elles s’opèrent dans les deux mécanismes.

Autrement dit, il est tout à fait possible par exemple, d’être en mécanisme II (grâce à la bascule des arythénoides) tout en basculant aussi le cartilage cricoïde vers l’avant.

Ce système complexe de bascules des cartilages entre eux modifie non seulement les plis vocaux et les muscles en jeu, mais aussi la forme du larynx et donc du conduit vocal. Ce conduit, c’est la caisse de résonance, un élément important: une guitare électrique et acoustique peuvent avoir les mêmes cordes, mais le son ne sera en rien le même du fait de la caisse de résonance de sa forme et ses dimensions.

D’une part, toutes ces possibilités donnent à la voix une richesse qu’une terminologie simpliste voix de tête/voix de poitrine ne peut absolument pas représenter.

D’autres part – car on pourrait se dire que parfois basculer un cartilage en arrière ou l’autre en avant revient au même – on doit bien admettre que la nature est bien faite: cette redondance est faite pour que le système soit fiable et s’adapte à n’importe quel tâche ou contexte.

La voix de tête et de poitrine dans tout ça ?

Et bien, elles n’ont tout simplement pas leur place. Elles appartiennent à une définition subjective de ressenti dans laquelle il faudrait percevoir des vibrations dans la poitrine ou dans la tête. Elles incluent le plus souvent une idée de hauteur, d’aigu ou de grave, d’un timbre particulier.Comme tout cela n’est pas seulement du fait des plis vocaux, c’est une vision limitante.

Généralement, la voix de poitrine fait référence au mécanisme I et la voix de tête au II. Mais comme il a été dit en introduction, chacun fait sa petit cuisine: on mélange ce qu’il se passe au niveau des plis vocaux, des cartilages, du conduit vocal, d’une recherche esthétique, et des sensations corporelles.

Que cela ait eu une place dans une esthétique lyrique plus ou moins figée dans le temps, à une époque où des données scientifiques n’étaient pas les nôtres, peut se comprendre. Mais aujourd’hui?

Ce n’est que par commodité de langage et conservatisme que l’on emploie encore ces termes.

Le falsetto ou voix de fausset

Le falsetto en italien ou voix de fausset en français semble lui jouir d’un consensus sur sa définition en ce qu’il est un mode de production en mécanisme II.

Et la voix mixte ?

D’un point de vue anatomique, elle n’est pas un mécanisme des plis vocaux. Elle n’est qu’une création d’une communauté pédagogique du chant en difficulté à comprendre la complexité du larynx, d’agencement des plis vocaux et celui du conduit vocal.

Elle ne fait consensus chez personne, même parmi les plus grands pédagogues du chant lyrique des siècles derniers. Elle n’est d’ailleurs pas utilisée dans des approches de chant dit “modernes”.

Il serait plus plus approprié de parler des “voix mixtes”, (plutôt que de la voix mixte), qui sont des résultats sonores qui peuvent être très différents d’un style ou d’un artiste à l’autre.

La voix de tête, voix de poitrine et voix mixte, selon les approches et méthodes pédagogiques

La méthode classique

Le chant classique est à l’origine de la terminologie voix de tête et voix de poitrine à une époque où l’apprentissage passait davantage par le ressenti et les images. La nécessité d’un chant non amplifié, la recherche esthétique d’homogénéité de timbre sur toute la tessiture de la voix et un certain conservatisme font que l’apprentissage du chant classique passe par cette terminologie.

De manière générale, en chant lyrique, un homme chante en mécanisme I et une femme dans le mécanisme I dans les graves et II dans les aigus.

Mais ce n’est pas toujours le cas. Derrière des propos comme “moi je n’ai pas de cassure” ou “je suis tel pupitre, donc il y a continuité naturelle dans le son“, se cache surtout une difficulté à faire apparaître quels mécanismes et quels configurations des cartilages sont mis en jeu. Le son caractéristique du classique avec un agrandissement de l’espace de résonance, l’ajout du “formant du chanteur“, parfois de la nasalité, et d’autre stratégies de positionnement des éléments du conduit vocal et du corps, masquent ce qu’il se passe au niveau du larynx.

Notons que dans une recherche de polyvalence, à pouvoir chanter n’importe quel style musical, ces stratégies de maquillage qui sont incluent dans une méthode d’apprentissage classique, sont si puissamment ancrées que beaucoup de chanteuses et chanteurs peinent à s’en défaire.

Les dérivés de la méthode classique

Les méthodes issues de la méthode classique comme Speech Level Singing, ou celle de Richard Cross, qui tendent à s’appliquer au chant moderne, ont gardé la terminologie de voix de tête, poitrine ou mixte.

Mais ce n’est pas dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe. Pour enseigner des techniques de chant moderne, les termes tête/poitrine/mixte ne suffisent tout simplement pas.

Évoquer la voix mixte, en parlant de “registre résonantiel”, ou dire à des chanteuses et chanteurs que leur voix ne peut pas faire tel ou tel son en invoquant des histoires de pupitre (tu es alto c’est pour ça…”), ou encore de génétique (si si…c’est du vécu!), c’est simplement un prétexte.

Estill, CVT et autres courants de pédagogie moderne

– Estill et les courants qu’elle a produit comme Vocal Process décomposent le son en “figure” ou éléments, et en recettes, des combinaisons de figures. Les termes de voix de tête/poitrine/mixte n’existent pas (mais sont utilisés quand même parfois par aisance pédagogique). Il s’agit de prendre des sons “basiques”, primaires, correspondant d’abord un état des plis vocaux, du larynx et du conduit vocal (Sob/Cry/Speech/Belt/Falsetto). Le larynx et l’espace resonnantiel est “divisé” en éléments, structures ou fonctions qu’on manoeuvre. Le résultat permet donc de se rapprocher d’une palette de sons.

– Complete Vocal Technique de Catherin Sadolin n’utilise pas non plus le terme de voix de tête, poitrine ou mixte. Elle utilise des “modes”, basés sur des principes physiologiques comme Estill, ET acoustiques.

Des critiques...

Clairement, Estill et CVT vont plus loin dans l’exploration des richesses de la voix en s’affranchissant des termes tête/poitrine/mixte. Elles s’appliquent bien mieux à l’étude du chant en musiques actuelles.

Pour celles et ceux chez qui la théorie seule suffira? Pour les autres c’est une toute autre histoire: derrière la volonté d’isoler les éléments entre eux, les manipuler indépendamment les uns des autres, se cache l’absence de prise en compte d’un ensemble, d’un sytème où ce qui se déroule dans un endroit à une incidence partout ailleurs. Un cartilage ne peut basculer sans qu’un autre équilibre cette bascule et que l’ensemble ne le prenne en compte en s’ajustant. Ces ajustement reviennent à notre système nerveux et sont inconscients.

Derrière une limitation, un blocage quelque part pour réaliser une tâche vocale, il y a nécessairement un ensemble à prendre en compte. Pas d’un élément seul.

Si cela fonctionne sur l’instant, n’est ce pas souvent que provisoire, une correction sous la contrainte que le système, l’ensemble ne prendra plus en considération le lendemain?

Enfin, ces approches par “modes” et “figures” sont relativement fermées, les configurations emprisonnées dans des boites avec des noms dessus, faisant de fait abstraction de l’éventail de richesses et grandes possibilités de la voix.

Ces approchent fonctionnent bien pour ceux qui souhaitent une solution clé en main, pour se rapprocher d’un son tout fait, déjà entendu.

Laissant l’originalité et l’authenticité sur le bas côté.

Comment apprendre à faire la voix mixte, la voix de tête et la voix de poitrine?

J’imagine que si vous lisez ces lignes c’est par envie de comprendre ce que sont en vous chaque voix, à quoi elles correspondent, les maitriser. Probablement aussi de faire porter votre voix plus haut dans les aigus? Peut-être avec plus ou moins de puissance que vous ne le faites déjà?

Vous avez beau reproduire les exercices des vidéos tutoriels qui foisonnent sur Youtube, ou des vocalises que l’on vous a donné… Et pourtant, ça ne marche pas (vraiment), ou bien ça ne reste pas.

Et bien simplement parce qu’appliquer des recettes « faites-ci, faites ça » n’est pas de l’apprentissage. Ca ne s’intègre réellement jamais en vous parce que ca ne prend jamais place dans une organisation globale de vous-même.

Ce qui compte c’est de vous permettre d’explorer tout cela par vous même parce que personne ne peut connaitre votre voix mieux que vous, et personne d’autre que vous ne peut vous enseigner comment l’utiliser.

Vous accompagner dans votre apprentissage du chant, c’est créer des situations qui vous permettent de comprendre ce que vous faites. Cette connaissance de soi va naturellement faire émerger votre capacité à faire ce que vous voulez. C’est ce que la formation de l’approche le Chant en Mouvements vous propose: un apprentissage expérientiel et donc une pédagogie active de découverte et d’acquisition par vous-même d’un savoir-faire.

Vous êtes chanteur, pro ou amateur, prof de chant, comédien ?

Formation Vocale en E-learning

Le Chant en Mouvements

Formation vocale en ligne pour apprendre le chant et se perfectionner de manière innovante et efficace

MERCI !

ARTICLE TOMBÉ DU CIEL QUI M’AIDE A Y VOIR CLAIR ENFIN !